循環器科

咳が出る、運動時すぐに疲れてしまう、粘膜色が悪くなってしまうなどの症状は心臓の疾患を示唆する症状になります。当院では、心臓の検診として、レントゲン検査、心電図検査に加え、カラードップラーを利用した心臓エコー検査を行っています。

咳が出る、運動時すぐに疲れてしまう、粘膜色が悪くなってしまうなどの症状は心臓の疾患を示唆する症状になります。当院では、心臓の検診として、レントゲン検査、心電図検査に加え、カラードップラーを利用した心臓エコー検査を行っています。

心臓検診の流れ

下記のような流れで診察、検査を行い、治療方針を決定します。

時間を要する検査でもありますので、ご希望の際は事前のご予約をお願い致します。

- 1.問診:年齢、品種、症状の発現時期や頻度、その他できるだけ詳しくお話下さい。

- 2.身体検査:体重測定、体温測定、視診、触診、聴診を行います。

- ※以上の結果から心疾患を疑う場合、必要と思われる追加検査をご提案します。麻酔をかけて行うような検査は一切ありません。

- 3.血液検査:全身状態の把握(貧血や炎症反応の有無、肝機能、腎機能、血糖値など)心疾患以外の基礎疾患を検出します。状況に応じて、甲状腺機能低下症や亢進症などを調べるため、ホルモン数値測定を行うことがあります。

- 4.レントゲン検査:気管や肺の状態、心臓の大きさなどを確認します。通常2~3枚の撮影を行います。

- 5.心電図検査:波形の異常や不整脈の有無を確認します。(短時間の検査では検出できない場合があります。不整脈が強く疑われる場合はホルター心電図検査が必要になります。)

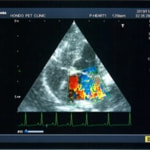

- 6.超音波(エコー)検査:心臓の内部構造や血流の速さなどを観察します。多くの心疾患において、確定診断や治療薬の選択に重要な役割を果たす検査です。先天性心疾患、加齢に伴う弁膜症、種特異的な疾患などを検出することが出来ます。検査時間は20分程で、痛みはありません。

概要

僧帽弁は左心房と左心室の間にある弁で、血液を一定方向に流す働きをしています。しかし、何らかの原因で弁の閉鎖が不完全になると、血液が左心室から左心房へ逆流を起こします。これを僧帽弁閉鎖不全症もしくは僧帽弁逆流症と呼びます。

原因

先天的なものと、後天的なものがあります。前者は生まれつきの弁の形成異常などが、後者は僧帽弁もしくは弁を支える組織の異常などが原因とされています。最近では動物の高齢化に伴って、加齢性の弁膜症が増加する傾向にあります。

また、肥大型心筋症や拡張型心筋症、動脈管開存症など他の心疾患から二次的に起こることもあります。

好発犬種

小型犬:マルチーズ、チワワ、シーズー、ポメラニアン、トイ・プードル

中型犬:キャバリア・キングチャールズ・スパニエル、柴犬

臨床徴候

僧帽弁の逆流が軽度の場合、ほとんどが無症状で経過します。中程度以上になると咳や運動・興奮時の呼吸困難などが起こり、重度に悪化した場合には肺水腫などの心不全症状に到ることもあります。

診断

聴診、胸部レントゲン検査、心電図、心臓超音波検査などで診断を行います。

僧帽弁閉鎖不全症は、血液が左心室から左心房に逆流するため、逆流と共に生じる乱流が心雑音として聞こえます。

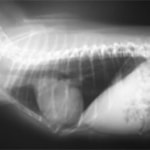

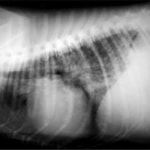

ある程度進行した本症は、左心房・左心室ともに拡大しているため、胸部レントゲンでの心拡大を認めます。心不全状態になると肺のうっ血が起こり、さらには肺水腫を認めることもあります。心臓超音波検査は、超音波を使って、僧帽弁の形状や閉鎖の状態、左心房や左心室の大きさ、逆流の程度、肺水腫のリスクを評価します。

治療

内科的治療と外科的治療法の両方があります。

内科的治療法は心臓の負担を軽減することが主目的であり、血管拡張薬などの薬を使用します。心不全になった場合は、尿量を増やす利尿薬や心臓の収縮力を強める強心薬などを使用します。

外科的治療は一部の大学病院などで行われています。 A

A B

B C

C

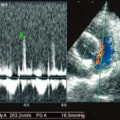

A:超音波カラードップラーでの僧帽弁逆流速度の測定

B:E波とA波の測定

C:僧帽弁逆流の動画(大きく表示させたい場合は、ココをクリックして下さい。)

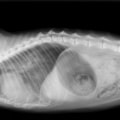

症例:【マルチーズ 12歳齢 去勢オス】

D:胸部レントゲン写真 正面像

E:胸部レントゲン写真 側面像

F:超音波 僧帽弁逆流、三尖弁逆流、大動脈弁逆流の動画(拡大はココをクリック)

左側胸壁心尖部領域を最強点とするLevine 5/6の収縮期性心雑音が聴取された。

胸部レントゲン検査において重度の心拡大と肺水腫が認められた。超音波検査では、重度の僧帽弁閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症、中程度の大動脈弁閉鎖不全症を合併していることが判明した。三尖弁逆流速度から肺高血圧症が示唆された。

ACE阻害薬、ピモベンダン、硝酸イソソルビド徐放剤、ベラプロストナトリウム、利尿剤としてフロセミドとスピロノラクトンを用いて治療を行った。

概要

肥大型心筋症とは明らかな原因がなく、左心室心筋の異常な肥大を起こす疾患です。心臓自体の大きさは変化することが少ないため、一般的な健康診断では発見が困難です。

肥大型心筋症の中には、厚く肥大した心筋が徐々に疲弊し、心拡大と共に収縮力の低下を起こすことがあります。拡張型心筋症に類似した病態を辿るため、肥大型心筋症の拡張相と呼ばれています。

猫での発生が多く報告されています。

原因

ヒトでは本症の約半数に家族性の遺伝が認められ、多くの原因遺伝子が発見報告されています。猫でも何らかの遺伝子が関与していると考えられており、メインクーンにおいては一部の遺伝子が特定されています。全ての原因遺伝子が特定されているわけではなく、現在、海外で遺伝解析の研究が進められています。

好発猫種・年齢など

メインクーン、ペルシャ系、アメリカン・ショートヘア、ノルウェジアン・フォレストキャット、ラグドールなどで多く報告されています。雄猫での発症が多く報告されており、年齢も2ヶ月〜17歳と、かなり幅があります。一般的には中年齢以降の発症が多いようです。

臨床徴候

初めの内は無症状で経過することがほとんどです。一般的な徴候として、元気食欲の低下・消失、周囲への無関心、体重の減少、呼吸困難、咳などが認められますが、必ずしも心臓疾患に特徴的な徴候を示す訳ではありません。

動物病院では、心雑音や頻脈(心拍数の異常な増加)を指摘されて、発見に到ると言ったケースが比較的多いようです。飼い主様が自宅で猫の胸に手を当てた際、心拍数の異常な速さに驚いて来院される場合もあります。

合併症

肥大型心筋症で最も恐ろしい合併症は血栓症と呼ばれるものです。血栓の詰まる場所に応じて前肢・後肢の麻痺や壊死、脳血栓による突然死などが報告されています。

診断

胸部レントゲン検査、心電図、心臓超音波検査によって診断が可能です。

通常、心拡大を認めないことも多く、胸部レントゲン単独での発見は困難ですが、拡張相に移行すると心拡大が認められるようになります。呼吸困難を伴う肥大型心筋症の場合、肺水腫や胸水などの所見が認められることがあります。

心電図には、肥大した心室の影響で、何らかの異常所見が認められることが一般的です。

心臓超音波検査では、左心室の心筋が厚くなっている様子が特徴的に観察されます。二次的に僧帽弁逆流が認められることもあるようです。

治療

薬剤を用いた内科的治療が選択されます。過剰な心拍数・心収縮力を低下させる治療を主に行います。左心房の拡大や不整脈を合併した場合には、利尿薬、抗不整脈薬など、状況に応じた治療を行います。

拡張相の肥大型心筋症では強心薬の投与が検討されますが、この薬剤に反応が乏しい場合は予後が思わしくありません。 A

A B

B C

C D

D

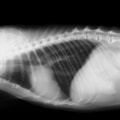

A・B:猫の肥大型心筋症による胸水の貯留 正面像と側面像

C:猫の肥大型心筋症による肺水腫 側面像

D:Cの肺水腫治癒後 側面像

動脈管開存症 大動脈・肺動脈弁狭窄症

先天性心疾患とは生まれながらに持っている心臓病のことで、原因には遺伝や胎子期の心臓発育異常などが考えられています。心雑音を指摘されることが一般的ですが、家庭に子犬を迎える2〜3ヶ月齢の時期には無症状であることがほとんどです。

子犬や子猫を迎える際のチェックポイント

新しい家族を迎える際、最初に動物病院に連れていくのはワクチン接種だと思いますが、その際に必ず聴診で心雑音の有無を聞き分けてもらいましょう。

また、心雑音を指摘された場合は経過観察を避け、出来るだけ早く、専門の病院で確定診断を受けましょう。心臓病の徴候である咳、呼吸困難、運動で疲れ易い、突然倒れる(失神)、腹水などが観察された際は、すぐに動物病院を受診するように心掛けて下さい。

動脈管開存症(PDA:Patent Ductus Arteriosus)

概要

犬で最も多い先天性の心疾患で、多くは小型犬に認められます。動脈管とは胎子期に大動脈と肺動脈を繋ぐ血管で、生まれる前までは非常に重要な役割を果たしています。それが生まれた後も閉鎖せず残ってしまうために数々の問題を起こします。

猫でも稀に認められることがあります。

原因

先天性心疾患の1つであるため、遺伝や何らかの原因による心臓発育異常が考えられます。

好発犬種

小型犬:ダックスフント、チワワ、マルチーズなど

中型犬:ウェルシュ・コーギーなど

臨床徴候

動脈管開存症は、右心室から肺動脈に流れる血液と、大動脈から動脈管を介して肺動脈へ流れる血液とが一緒になって肺へと流れ、その血液は左心房を経て左心室へ送られます。大動脈から全身へと流れるはずだった血液の一部が、動脈管の存在によって再び左心系に戻るため、左心系の血液量が多くなり、左心不全の徴候を示します。咳や疲れ易さ、呼吸困難や呼吸が速くなるなどの徴候が該当します。

この疾患は幼齢時に徴候を示さないことが多いため、発見が遅れると1年以内に死亡することもあります。

診断

聴診、胸部レントゲン、心電図、心臓超音波検査で診断します。この疾患は絶えず異常血流が生じるため、心臓の拡張期、収縮期を問わずに雑音が聞こえます。これを連続性の雑音と呼びます。胸部レントゲンでは心拡大、特に左心系の拡大が観察されます。

超音波検査では肺動脈領域に異常血流が認められ、雑音と同様に拡張期・収縮期を問わず観察されます。

病態が悪化した状態では左心系と右心系の圧力が同等もしくは逆転することから、心雑音が聴取されないこともあり、その場合は非常に危険です。

治療

動脈管開存症の治療は外科的治療が選択され、発見が早ければ根治が可能な病気です。動脈管の形状に応じて選択される手技は分かれますが、コイルを埋め込んで動脈管を閉鎖するコイル塞栓術や、開胸手術による動脈管結紮術などが行われます。術後は補助的に血管拡張薬などを用いることもあります。

症例:【マルチーズMix 1歳齢 メス】

A:胸部レントゲン写真 正面像

B:胸部レントゲン写真 側面像

C:超音波画像 肺動脈領域の異常血流

D:左心系の拡張による二次的僧帽弁逆流

左側胸壁よりLevine 4/6の連続性心雑音が聴取された。胸部レントゲン検査において心拡大が認められ、超音波検査においても肺動脈領域に連続的な異常血流が観察された。大学病院を紹介受診され、手術が行われた。現在はACE阻害薬のみの内服で補助的治療を行っている。